Da diversi anni si studia la relazione tra consumo di carboidrati e malattie cardiovascolari. I primi studi hanno, tuttavia, fornito dati contrastanti. Tale incertezza è stata causata dal fatto che i primi lavori prendevano in considerazione solo la quota totale di CHO, senza valutare la loro influenza sul profilo glicemico.

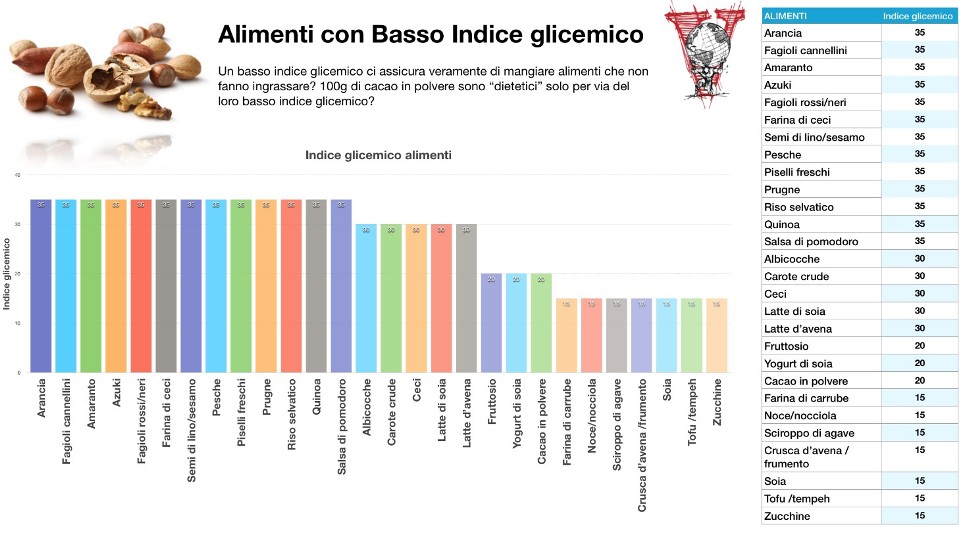

Quando sono stati introdotti i concetti di indice glicemico e carico glicemico nell'analisi clinica è stato possibile stabilirne una più chiara correlazione. Numerosi studi hanno quindi evidenziato che una dieta a base di carboidrati a basso indice glicemico ha effetti metabolici benefici di prevenzione alle malattie cardiovascolari. Tuttavia la risposta glicemica è influenzata non solo dall'indice glicemico ma anche dalla quantità totale di carboidrati presenti nel pasto da qui il concetto di carico glicemico (valore che si ottiene moltiplicando il valore dell’indice glicemico per il contenuto dell’alimento presente nel pasto). Il Nursy Health study (1), uno studio prospettico condotto su 75000 donne ha mostrato un’associazione positiva tra carico glicemico ed eventi cardiovascolari, soprattutto in donne obese o in sovrappeso, suggerendo che tale azione sia esacerbata dalla presenza di un insulino-resistenza, pertanto sembra opportuno ridurre il carico glicemico nella dieta al fine di ridurre il rischio cardiovascolare. Si è evidenziato inoltre che una dieta con elevato contenuto di carboidrati è associata ad una riduzione del colesterolo HDL (da 58.7 a 47.7 mg/dl) e incremento di quelli LDL (nelle donne da 116 a 123mg/dl) e dei trigliceridi (da 105 a 114mg/dl). Purtroppo negli ultimi decenni, nei paese occidentali, la quantità di carboidrati è aumentata sensibilmente oltre che per il consumo di cibi raffinati per l’aumento di zuccheri aggiunti sotto forma di dolcificanti addizionati ai cibi per renderli più palatabili e graditi al pubblico come ad esempio zucchero di barbabietola, di canna e sciroppi ad alto contenuto di fruttosio. L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda, in tal senso, un’assunzione di zuccheri aggiunti < 10% delle calorie totali, e l’American Heart Association (AHA) abbassa tale quota al < 5% delle calorie giornaliere. I dati relativi alla popolazione statunitense indicano come questi carboidrati siano responsabili di oltre il 15% dell’apporto calorico globale soprattutto tra i minori.

Uno studio della Dott.ssa Miriam B.Vos e coll. (2) che ha valutato l’associazione tra questa componente alimentare potenzialmente modificabile della dieta e i parametri lipidici in 6113 adulti del NHANES, ha rilevato nella popolazione in oggetto una media di calorie derivanti dai zuccheri aggiunti pari a circa il 15,8% dell’apporto calorico complessivo. Alla luce di tutti questi dati, le linee guida raccomandano un assunzione di carboidrati con la dieta compresa tra il 45 e il 60% delle calorie totali, con una quota consistente di quelli a basso indice glicemico, contenuto che deve scendere ad un valore inferiore al 50% in caso di ipetrigliceridemia.

MARIATERESA LO CONTE

Fonte: Tessuto adiposo e rischio cardiovascolare dalla diagnosi alla terapia A. PIRONE, M. LO CONTE

(1) HUANG HL, KUNG CY,PAN CC, KUNG PT, WANG SM, CHOU WY, TSAI WC

Comparating the mortality risks of nursing professionals with diabetes and general patients with diabetes: a nationwide matched cohort study. Bmc pubblic health 2016 oct 6; 16(1):1054

(2) Welsh JA, SHARMA A, ABRAMSON JL, VACCARINO V, GILLESPIE C, VOS MB.1490-7

Caloric sweetener consumption and dyslipidemia among US adults AMA. 2010 Apr 21; 303 (15)

Immagine fonte: Network inVictus